1960年代に生産されたホンダのバイクを、普段メインで使用している者として、この時代のバイクカルチャーに関心がある。

今でも高速巡航をこなし、一般道では常に「エンジンを回せ」と急き立てられるようなレスポンシブな走りに、60年近く前に造られた機械である事を忘れる。下道であれば、現代の交通状況を、リードして走るのも難しくない。

そう言えば、売ってくれたバイク屋さんにも「この年代のホンダは、レーシーだからね、まったりトコトコなツインのつもりで走ったら、カブるから気を付けて」、と言われたりもした。

昔のバイクとしてレトロっぽさを楽しむ、という範囲を超えており、時に現代の車やバイクよりも、濃いものを感じた。

このバイクが生まれた時代背景を知りたくなった。

バイクや車など、自家用に供する乗り物は、その時々の人々の価値観や文化、を反映する。

1970年代には70年代、1980年代には80年代に特有の、機能やデザインがある。そして、70年代以後は、周知のとおり圧倒的に、ホンダを含む日本のメーカーが世界のバイク市場をリードする。

だが、1960年代には未だ、日本のバイクは世界の基準とは言い難かった。

ビートルズが、ストーンズがそうしたように、世界のスタンダードとなるには、アメリカで売れる必要があった。

60年代アメリカのバイクのスタンダードはハーレー、そしてレースで名を馳せているトライアンフなどの英国勢やドイツのBMWだった。

4輪のF1レースに参戦する前、1954年にホンダ創業者、本田宗一郎は2輪レースの檜舞台である英国「マン島TTレース」を視察、以来、世界最高峰のバイクレースに勝つことが念頭に置かれる。

1960年代に入ると、マン島を含む世界GPシリーズでホンダのバイクは125cc、250cc両クラスで勝利を重ねるだけでなく、上位も独占して、向かうところ敵なし状態となる。

「マン島TTレース」で培った技術を込めて製造されたCB72の直接の後継ということもあり、僕の乗っているCB250にも、レースに血道を上げ、世界のトップに立とうとしていた(立った)頃の息吹は、存分に感じられる。

だが、レースでは無双の存在が、アメリカの市場を席巻したのかと言えば、1965年発売のCB450のカタログ解説では、「世界一のバイクメーカーが世界一のパフォーマンスのモデルを提供する」と謳われており、外国車を露骨に挑発しているが、セールス面でもそれを打ち破るのはCB750フォア(1969年発売)まで待たねばならかった(ヤングマシンより)。

性能部分では申し分なくても、当時の人々の価値観や文化に於いて(特にアメリカでは)、バイクのイメージは、ハーレーやヘルス・エンジェルスに通じる、どこか不良っぽさを感じさせるものだったり、性能面でも、目の覚めるような瞬時のパワーより、トコトコと高速を疲れずに長時間走れるようなトルクの安定性が求められていた。

高性能バイクの市場が成熟していなかった、とも言えるが、今でもそんなバイクのいかつい不良っぽさというのは、ファッション面で健在だろう。

腕にタトゥをして、ハーレーに乗る、あの感覚だ。

ではホンダは、マーケット需要の無いところに製品を売ろうとしていたのか、と言えば、顕在的(目に見える)需要としては分からなくても、潜在的(目立たない)需要として、レースで鍛え抜かれた高性能や荒ぶる魂のようなエンジンを、楽しむ層は存在した。70年代以後の同社の、そして日本のメーカーの造るバイクの躍進を見ればそれは明らかだろう。

しかしながら、潜在的需要に向けて製品を造り続けるのは、大変な事である。高い志で頂点を極める研究職やアスリート、限定された人しか買えない超高級ファッションブランドではなく、ビートルズストーンズのように一般の人々を歌い踊らせる世界的企業(だからこそアメリカに進出した)を目指すホンダとしては、どこか文士的な青臭さを感じてしまう。

青雲の理想ではなく泥臭い企業体として考えれば、「そんな潜在需要は存在しない、市場の無いところに製品を造るな」と、今なら株主総会で非難を浴びてもおかしくはない。

ホンダは、へこたれてしまわなかった。絶対的カリスマである本田宗一郎の存在が大きかったのだろうが、企業の資金的な体力面だけでなく精神面に於いても、尋常ではない強さが求められると想像される。

ミッションインポッシブル、市場が無いのなら、自分たちで作り出してしまえ、そんな不可能を可能にする経験は、しかし同社にとって最初ではなかった。

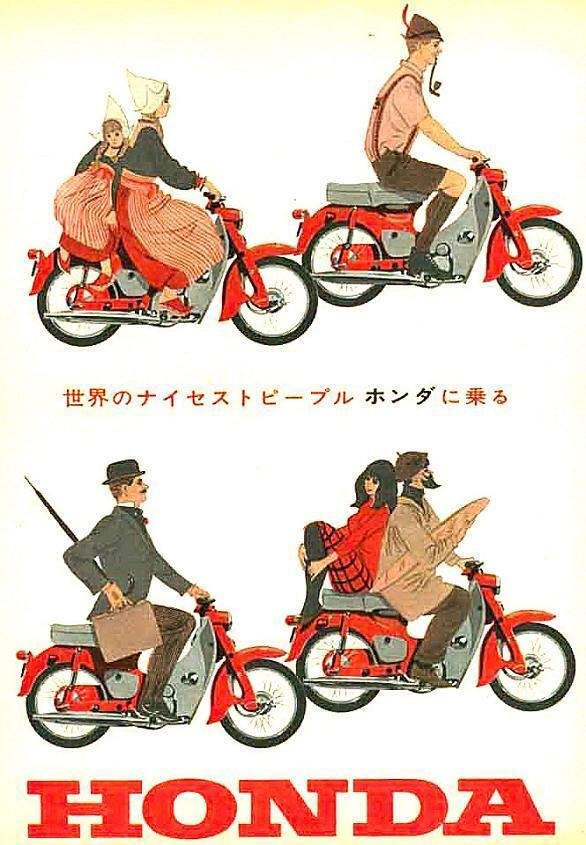

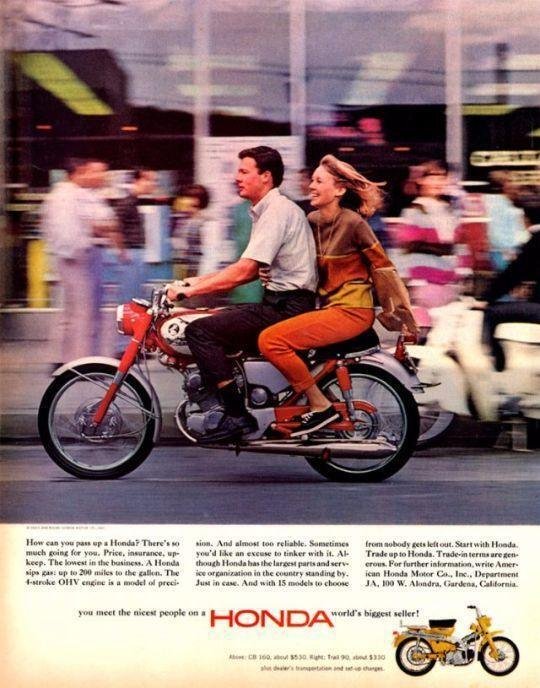

レース活動と並行して1960年代の前期に、主にスーパーカブのアメリカへの売り出しに於いて、ホンダが採用した広告キャンペーンは出色だ。

The Nicest、「ナイス」という言葉を使うのが、どことなく往時の平凡パンチ的で、思わず笑みが浮かぶが、ホンダはここで、従来の不良っぽさではなく、労務に供される機械としてでもなく、バイクのイメージに、楽しいライフスタイルやオシャレな雰囲気を加える事に成功している。

(ほどなく同社はアメリカにおけるバイクのシェア1位の座を奪い取る)

ここでは民族、職種や階級、性別も区分けされずに、人々がバイクという文化を楽しむ姿が描かれている。

カブだけではなく、小型中型車もこのイメージで描かれ、「レースで無敵の高性能バイク」とはまた別のイメージを加えている。

その後、世界基準となった日本のバイクは、文化を形成した。

音楽に、小説に、映画に、物語の主役のようにバイクが描かれて、ライフスタイルとなった。

80年代には、台湾の映画作家、侯孝賢が、恋人たちとホンダのバイクの姿を哀しくせつなくフィルムに灼き付けた。

個人的な感想だが、今、車やバイクをいい感じに捉えているのは、東南アジア圏の監督だったり、インスタグラマーだったりする。

欧米の焼き直しではなく、MOTOカルチャーを楽しんでいて、そこに旧い日本車や日本のバイク、かつてのシティポップなどが絡んでいて、面白いし、とてもカッコいい。

そこには、巨大市場が存在する。バイクに関して言えば、ホンダの販売台数は、欧米や日本国内とは比にならないほど、東南アジア圏で売れている。

かつて、アメリカで売れる事が至上命題だったのが、今は事情が異なる。カルチャーも当然生まれるだろう。ファッションは?

個人的雑感ついでに、ハーレーの不良っぽい感じは、ファッションとしても、もちろん大好きだけれども、自分ではやらない、て言うより出来ない、似合わないから。腕にタトゥは骨量も筋肉量も違い過ぎるし、温泉が好き過ぎるし、と負け惜しみを言っておきます。

小排気量でもレスポンスのいいバイクで、街乗り中心のスタイル。

天候の変化と安全性から重装備にならざるをえないロングツーリングに比べて、そこでは色々なスタイルの遊びが出来そうで、自サイトでも紹介している。

未だはっきりと市場の見えないところにマーケットを生み出した、かつてのホンダのように、などとはおこがましくて言えないが、へたれでもへこたれないように、あやかりたいものだ。

今のホンダが株主総会でとやかく言われるのは致し方ない事だし、度々辞めたり復活したりでも、F1活動を続けてほしいと思う。

東南アジアに深刻な紛争が起きぬよう、人々がバイクに乗って楽しい日々が過ごせるよう、心から希う。

+++関連リンク+++